최세경 작가의 ‘2019 치유의 방-비워내기’ 전이 실험공간 우주에서 8월 24일부터 9월 8일까지 열리고 있다.

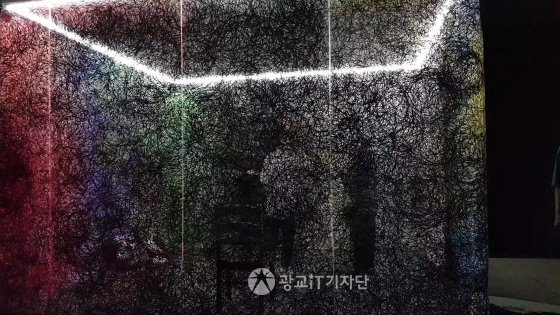

밝은 공간에서 있다가 전시실에 들어서는데 갑자기 캄캄함 그 자체였다. 조금 걸어 들어가니 밝음이 돋보인다. 전시실 안에 들어서니 그 무엇인가를 보여준다.

오늘 전시 방들은 인간이 가지고 있는 상처를 치유하는 방이다.

전시장을 들어오면서 오른쪽으로 붙어있는 방이 인간이 가지고 있는 내면의 세계 에고의 방이라고 한다. 들어오는 입구가 약간 어둡고 길고 칙칙하다. 보통 사람이 자기 내면의 세계로 들어가려면 쉬운 일은 아니다. 자기 자신을 벌거벗듯이 드러내놓는 것이기 때문이다. 그런데 입구 쪽을 약간 그런 쪽으로 생각하고 콘셉트를 잡았다.

내 안으로 들어가는 통로인 것이다. 방으로 들어가서 서면 칼라가 많은 선들이 있다. 이 칼라들은 사람들이 가지고 있는 모든 것들 내재되어 있는 여러 가지 일들을 총망라해 놓은 것이다. 그 안에 의자가 있다. 조용하게 의자에 앉아서 자기 자신을 한번 생각해 본다. 내 안에 있는 여러 가지 일들을 생각해 본다. 그들이 가지고 있는 여러 가지 각각의 색깔들이 가지고 있는 생각을 하는 것이다. 이 안에서 시간을 보낸다. 그리고 다시 나와서 이쪽 어두운 방에서 밝은 곳을 들여다본다. 내게 감추어져있는 것들을 들여다보는 것이다. 밖에서 들여다보고 털어낸다. 그런 측면으로 쌓여있던 것들을 조금씩 털어내는 그런 공간이기를 바라는 마음이었던 것 같다.

밖에 나가서 이 방을 들여다보는 행위미술이라고 생각하는 것이 편하다. 가변설치미술이다 장소에 따라 조금씩 다르게 나타난다. 어두운 부분은 내 안으로 들어오는 길이다.라고 생각하면 된다. 어두운 부분을 들어오면 밝은 칼라가 있다. 표출되지 않는 조명이 안쪽에 있기 때문에 안에서는 다 표출이 되는데 안에서 나가서 저쪽에서 보면 흑백의 색을 볼 수 있다. 역광의 색이기 때문에 색갈이 잘 보이지 않는다.

같은 색인데도 조명환경에 따라 달라지는 현상 때문에 안으로 들어가는 느낌이 없어졌다. 조명과 화면을 다르게 해서 다르게 효과를 얻어내자.

원형으로 표현한 것은 한 번으로 끝나는 것이 아니라 계속 이어져간다. 정지되지 않고 현재진행형이다.

“최세경은 회화작가이다. 평면적인 그림이라는 소재를 디스플레이 하는 과정에서 입체적인 스케일이 큰 작업을 했다. 공간이라든가 실험성 작가가 추구하는 명상에 관한 분위기를 조성하려고 했다. 그게 손작업으로 오랫동안 돌려서 그리는 작업이다. 허리가 아플 정도로 그리는 작업이다. 비닐에 투명한 소재를 놓고 그렸다. 작가로서는 공을 많이 드린 작업이라 생각할 수 있는 작업이다. 새로운 방식일 수도 있고 작가가 그동안 평면에서만 하였던 것을 평면에서 또 다른 무엇을 보여주겠다고 노력한 것이 대단하다”라고 김성배 작가는 말했다.

적당한 어둠은 정적인 세계로 진입하기 수월하게 만들며, 가라앉고 차분하게 만든다. 자기 안의 몰입을 통해 상처받은 것들로부터 치유를 일으키게 하는 첫 번째 움직임이다. 내부로 침잠하는 유동적인 흐름은 몰입의 순간이며 치유되기 시작하는 바로 그 시점이다. 안으로 걸어 들어가듯 내적 공간의 깊은 곳으로 몰입하여 들어간다. 선의 중첩과 그 선을 만들어내는 행위의 반복된 수행적 노동력에 일말의 카타르시스를 경험한다. 작가의 행위로 만들어진 작품은 올 칼라의 선으로 표현되지만 투명 재질과 간접조명의 힘으로 흑백의 판이 만들어지며 그곳은 바로 사유의 장소가 된다. 조용하고 익숙한 그곳은 좀 더 안정적이며 심층적이다.

공동취재 : 유은서 선임기자